Top 5 Geek T-Shirt Ideas That Never Go Out of Style

Geek culture is more popular — and more wearable — than ever. Whether you’re a coding wizard, sci-fi fan, retro gamer, or science buff, there’s a perfect geek t-shirt out there for you. But what makes a truly great geek shirt?

It’s got to be clever, instantly recognizable to fellow fans, and — most importantly — wearable in everyday life.

Here are our picks for the Top 5 Geek T-Shirt Ideas that stand the test of time:

1. 🖥 The Classic Code Tee

Example:while(alive) { eat(); sleep(); code(); }

Coding tees are the ultimate inside joke for programmers. Whether it’s a line of JavaScript, Python syntax, or a terminal joke, these shirts are smart, subtle, and a great way to connect with fellow coders.

Why it works: Clean designs + clever code = instant geek street cred.

2. 🧪 The Science Pun Shirt

Example:

“I wear this shirt periodically.”

Science-themed shirts with puns, formulas, or elements from the periodic table are a geeky goldmine. They’re fun, educational, and often just nerdy enough to spark a smile or a conversation.

Why it works: They blend brainy humor with approachable style — perfect for classrooms, labs, or everyday wear.

3. 🎮 The Retro Gamer Tribute Tee

Example:

Pixel art characters, cartridges, or “Insert Coin to Continue” graphics.

Old-school gaming designs never go out of fashion. From pixel hearts to iconic 8-bit characters, these shirts celebrate the golden age of games and speak directly to anyone who grew up holding a controller.

Why it works: Nostalgia + recognizable visuals = pure geek style win.

4. 🚀 The Sci-Fi & Space Tee

Example:

“May the Code Be With You” or “I Need More Space” (with planets or galaxies)

Whether you’re into Star Wars, Star Trek, Doctor Who, or just fascinated by the cosmos, space-themed tees are out of this world. They range from punny to profound, and they always stand out.

Why it works: Sci-fi fans are passionate — and love to represent their fandom in subtle or bold ways.

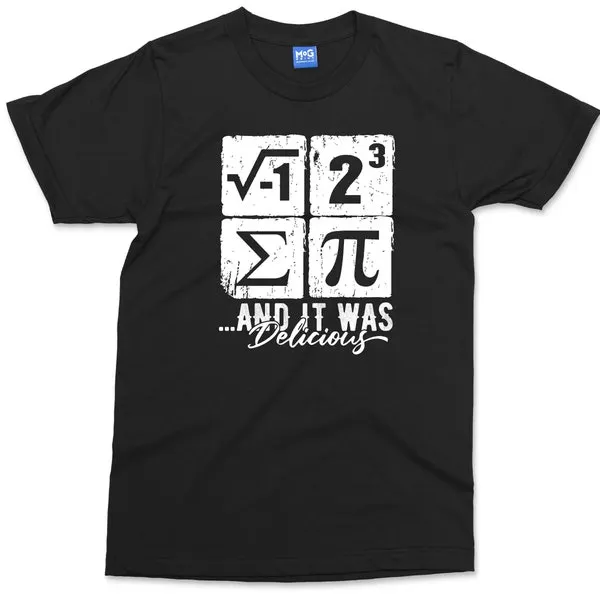

5. 🤓 The Math Joke Tee

Example:

“Without geometry, life is pointless.”

Math t-shirts are the ultimate in nerd-chic. Clean lines, funny graphs, equations, and groan-worthy puns make these tees beloved by students, teachers, and mathletes alike.

Why it works: Math jokes fly under the radar — until you meet someone who really gets it.

💡 Bonus Tip: Make It Personal

The best geek tees feel like they were made just for you. Whether it’s referencing your favorite fandom, subject, or inside joke, wear what makes you feel smart, inspired, or just plain geeky.

🛍 Ready to Upgrade Your Geek Style?

You don’t have to sacrifice comfort for creativity. Look for tees that combine:

-

High-quality cotton

-

Minimalist or bold designs (depending on your style)

-

Authentic geek references that you love

Top 5 Cartridge Games Every Retro Gamer Should Know

Before downloads and discs, there were cartridges — those chunky, plastic gems that held the heart and soul of a generation’s favorite games. If you grew up blowing dust out of a game cart and jamming it into a console, this list is for you.

Here are 5 iconic cartridge games that helped define an era of gaming and still hold up today:

1. The Legend of Zelda (NES, 1986)

Platform: Nintendo Entertainment System

Why It’s Legendary:

This golden cartridge wasn’t just shiny — it was revolutionary. The Legend of Zelda introduced gamers to an open-world adventure full of exploration, secrets, and strategy. It was one of the first games to offer a battery save feature, letting you continue your quest without starting over.

Fun Fact: The original Japanese manual included a full map — and without it, many players got totally lost in Hyrule!

2. Super Mario Bros. 3 (NES, 1988)

Platform: Nintendo Entertainment System

Why It’s Iconic:

Often called one of the greatest games of all time, Super Mario Bros. 3 took platforming to new heights with innovative level design, power-ups like the Tanooki Suit, and secret warp zones. The cartridge packed an astonishing amount of variety into one little grey rectangle.

Pro Tip: If you never flew over a level using the Raccoon tail, did you even Mario?

3. Sonic the Hedgehog 2 (Sega Genesis, 1992)

Platform: Sega Genesis / Mega Drive

Why It’s Fast-Paced Fun:

Sega’s blue blur returned with a sidekick (hello, Tails!) and faster gameplay than ever. With catchy music, split-screen multiplayer, and loop-de-loops galore, Sonic 2 solidified the Genesis as a must-have console in the 90s.

Cool Feature: The “spin dash” was introduced in this game — a total game-changer for speedrunners.

4. Donkey Kong Country (SNES, 1994)

Platform: Super Nintendo Entertainment System

Why It’s a Jungle Jam:

This game blew players away with pre-rendered 3D graphics that looked mind-blowing at the time. It also delivered tight platforming, cooperative gameplay, and one of the best soundtracks in gaming history.

Soundtrack Spotlight: Aquatic Ambience is still considered one of the most beautiful pieces of 16-bit music.

5. Pokémon Red & Blue (Game Boy, 1996/1998)

Platform: Game Boy

Why It Caught ‘Em All:

These pocket-sized cartridges launched a global phenomenon. Pokémon Red & Blue let players collect, battle, and trade 151 creatures — and the use of the Game Link Cable made multiplayer trading and battling revolutionary.

Did You Know? The Game Boy’s limited graphics didn’t stop kids from imagining every Pokémon in full color. That’s the power of great game design.

💾 Honorable Mentions

-

Metroid (NES) – The beginning of isolation-based sci-fi exploration.

-

Final Fantasy VI (SNES) – A sprawling story with steampunk style.

-

GoldenEye 007 (N64) – That multiplayer mode is still legendary.

🎉 Final Thoughts

These five cartridge games weren’t just fun — they helped define genres, inspire future game developers, and create lifelong memories. Even in today’s world of terabyte downloads, there’s something magical about snapping a cartridge into place and powering on.

So grab your old console (or emulator, we won’t judge), pop in a classic, and relive the glory days of gaming one pixel at a time.

Which classic cartridge game is YOUR favorite? Drop a comment or tag us with #RetroCartLegends!

Level Up Your Look: Best T-Shirts for Retro Gamers

Remember the thrill of blowing into a game cartridge? Or the first time you beat Bowser, dodged ghosts in Pac-Man, or linked up your Game Boy with a friend’s? For retro gamers, those pixelated adventures were more than just games — they were defining moments.

And now, you can wear that geek t-shirt nostalgia proudly. Whether you’re into 8-bit aesthetics or classic consoles, we’ve rounded up the best t-shirts that celebrate the golden age of gaming. It’s time to level up your look and show off your old-school gamer cred!

🎮 1. The Pixel Art Power-Up Tee

Nothing says “retro gamer” like pixel art. Tees featuring pixelated hearts, mushrooms, or sword icons are perfect nods to early RPGs and side-scrollers. Look for bold colors and chunky pixels that bring those 8-bit days back to life.

Style tip: Pair with jeans and hi-tops for a casual arcade-ready vibe.

👾 2. Invaders from the Shirt

Space Invaders. Galaga. Centipede. These classics deserve more than just a spot in the arcade hall of fame — they deserve a place in your wardrobe. T-shirts with retro alien invaders and neon grids scream 1980s cool.

Bonus: Look for glow-in-the-dark designs for that true arcade glow.

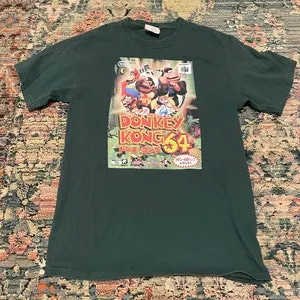

🕹 3. The Cartridge Tribute Tee

Those chunky plastic cartridges were the backbone of your childhood. Many retro tees pay tribute to NES, SNES, Sega Genesis, and other iconic systems with clever prints or hand-drawn designs. Some even include cheeky “Blow to Start” messages for that authentic touch.

Nostalgia level: 100/100.

👑 4. Legend of Classic Heroes

Whether it’s Link with his pixelated sword or a plumber in red overalls, character-based tees are a fun way to show your loyalty. Retro-style prints of Mario, Zelda, Sonic, and Mega Man never go out of style.

Tip: Choose designs that mimic old game boxes or Japanese imports for extra flair.

💾 5. Game Over Graphic Tees

Sometimes simple is best. A bold “GAME OVER” in vintage arcade font can make a stylish statement. Or go with classic start screens, scoreboards, or quirky game quotes (“It’s dangerous to go alone!”).

Minimal design, maximum impact.

👚 Where to Buy Retro Gamer Tees

Here are a few go-to places to find awesome retro gaming shirts:

-

TeePublic & Redbubble – Huge collections by indie artists

-

80sTees.com – A nostalgic paradise

-

Insert Coin – Premium quality gaming apparel

-

Etsy – Unique and custom designs from creative sellers

🕶 Final Boss Style Advice

Retro gaming shirts aren’t just for couch co-op nights. Dress them up with a flannel shirt or denim jacket. Layer with hoodies in cooler months. Mix and match until you find a look that’s 100% player one.

Your love for retro games deserves the spotlight — and your t-shirt is the perfect place to start. So grab a new tee, fire up that emulator, and get ready to play in style.

Got a favorite retro gaming shirt? Tag us on social media and show off your geek wear! #LevelUpYourLook #GeekWearStyle